香港理工李剛NE:底部接觸調制實現25.1%認證效率的無機鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池發表時間:2025-03-18 10:58

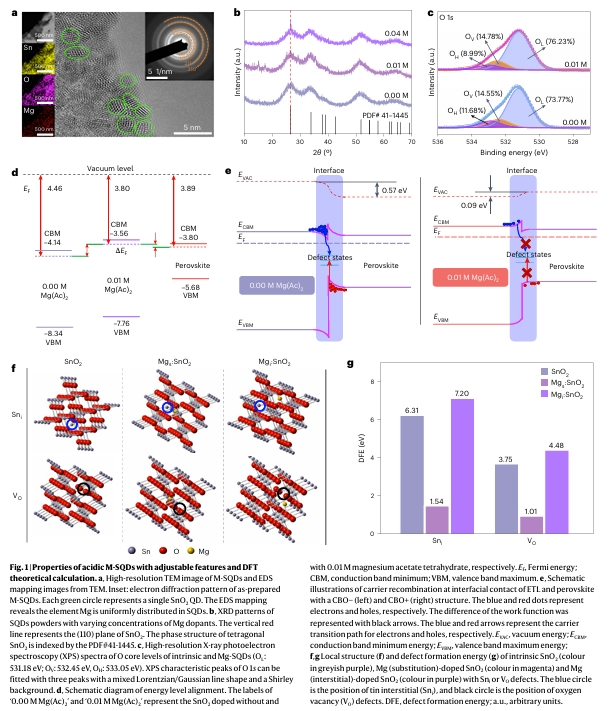

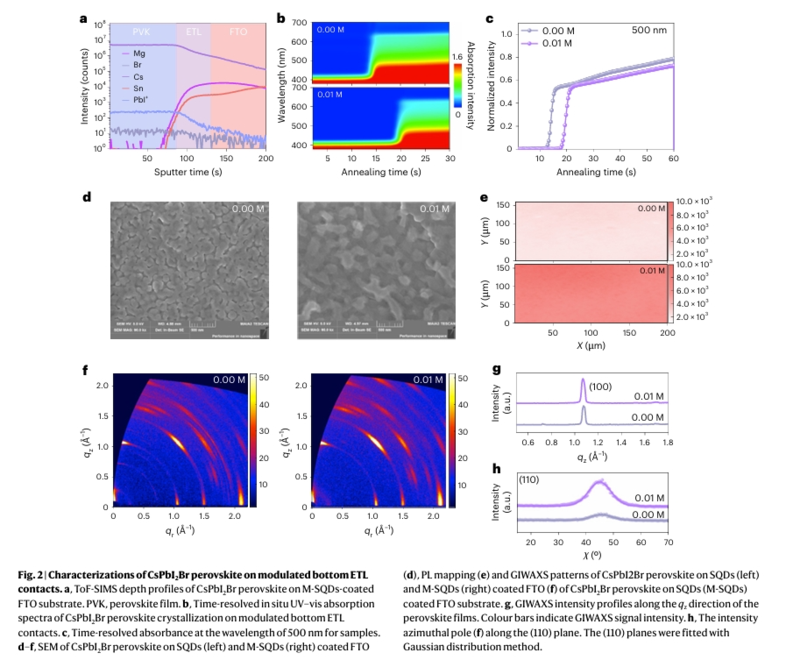

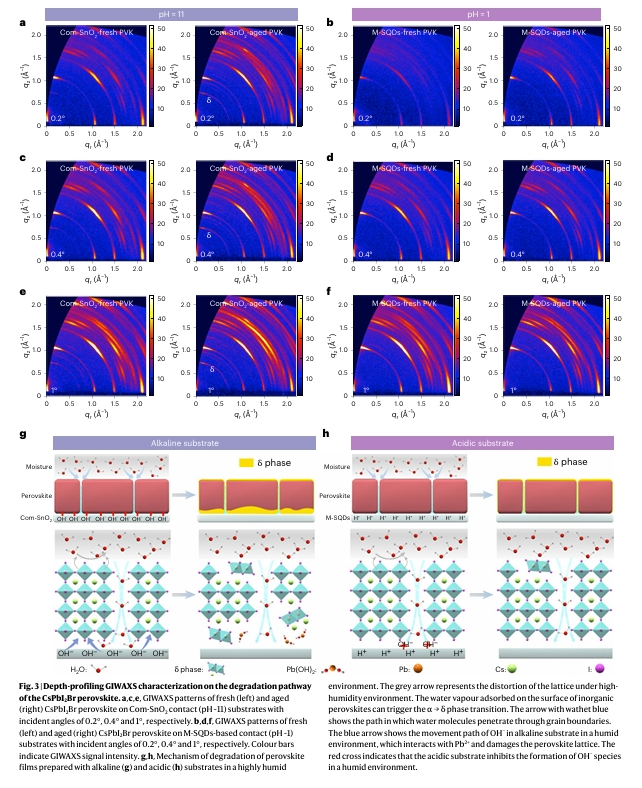

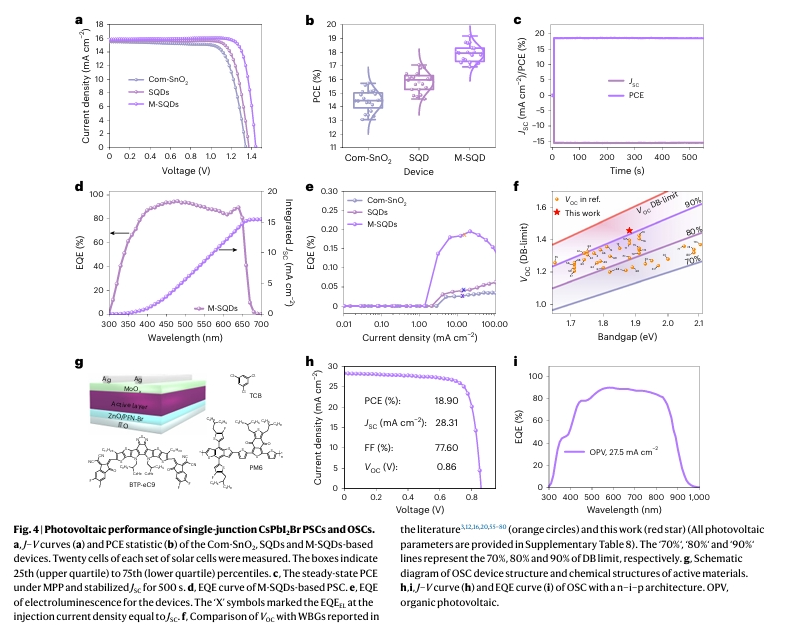

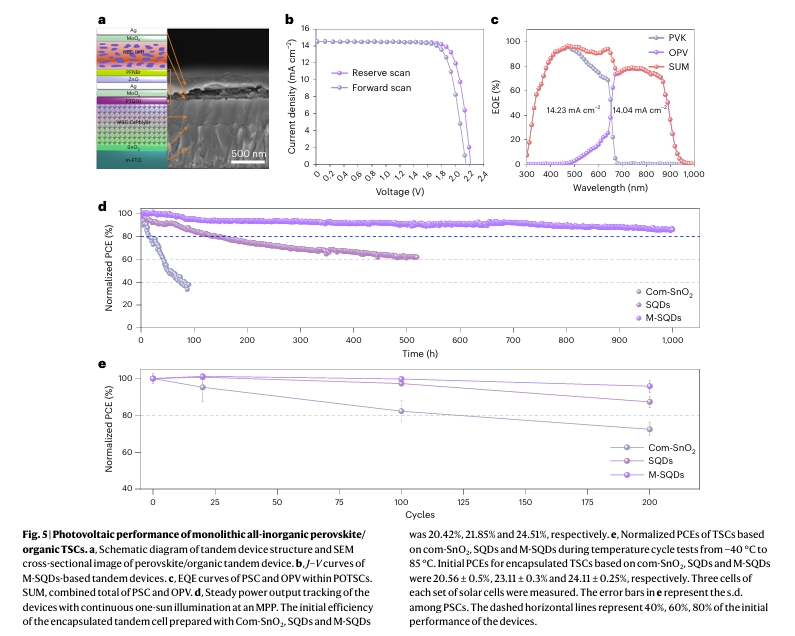

在單片式鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池領域,寬帶隙(WBG)CsPbI?Br鈣鈦礦面臨多重挑戰,主要包括結晶失控、高缺陷密度、能級匹配不佳及不穩定的相變,這些挑戰主要源于不利的底部界面接觸,進而引發能量損失和器件性能退化。為應對這些難題,香港理工大學李剛教授(Prof. LI Gang)、楊陽教授、任志偉教授帶領其團隊研究合成了酸性鎂摻雜的氧化錫量子點(M-SQDs),以優化WBG CsPbI?Br鈣鈦礦太陽能電池中的底部界面接觸,從而提升器件性能。 通過這一創新設計,他們實現了物理、化學、結構和能級特性的平衡,有效鈍化了缺陷,優化了能帶對齊,促進了鈣鈦礦薄膜的高質量生長,并緩解了器件的不穩定性問題。同時,他們還深入分析了由堿性氧化錫底部接觸引發的不穩定機制,強調了氧化錫溶液酸/堿性質對器件穩定性和性能的關鍵影響。 得益于這一突破,他們的WBG CsPbI?Br太陽能電池實現了19.2%的光電轉換效率(PCE),開路電壓高達1.44V。進一步地,鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池(POTSCs)的PCE達到了25.9%(經第三方認證為25.1%),并在多種條件下展現出**的穩定性。這一成果不僅凸顯了串聯太陽能電池在高效利用太陽光譜、減少熱化損失及超越單結電池理論效率極限方面的優勢,還標志著鈣鈦礦基疊層太陽能電池技術的重大進步。 在POTSCs的開發中,他們采用了酸性鎂摻雜的氧化錫量子點(M-SQDs)墨水作為底部接觸調制手段。該墨水通過工程化界面,改善了能級匹配,鈍化了缺陷,增強了鈣鈦礦薄膜的生長,并減少了不穩定性。這一策略不僅將CsPbI?Br太陽能電池的PCE提升至19.17%,光電壓損失降低至0.43V,還推動了POTSCs性能的新高度,其PCE高達25.90%(經認證為25.08%),開路電壓為2.21V。 此外,該疊層器件在45°±5°C和70%濕度的條件下,經過1000小時的光照測試后,仍能保持85%的性能;在-40°C至85°C之間經過200次熱循環后,仍能保持95%的PCE。這些結果表明,通過創新的底部接觸調制策略,顯著提升了鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池的效率和穩定性。 綜上所述,酸性鎂摻雜的氧化錫量子點(M-SQDs)作為底部接觸調制手段,在WBG CsPbI?Br鈣鈦礦太陽能電池中展現出了巨大的潛力。未來,將繼續探索更多創新的底部接觸調制策略,以期進一步提升鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池的效率和穩定性,為鈣鈦礦太陽能電池技術的商業化應用提供有力支持,并為未來更高效、更穩定的太陽能電池技術的發展開辟新途徑。

- 產品咨詢及購買請聯系我們 - |